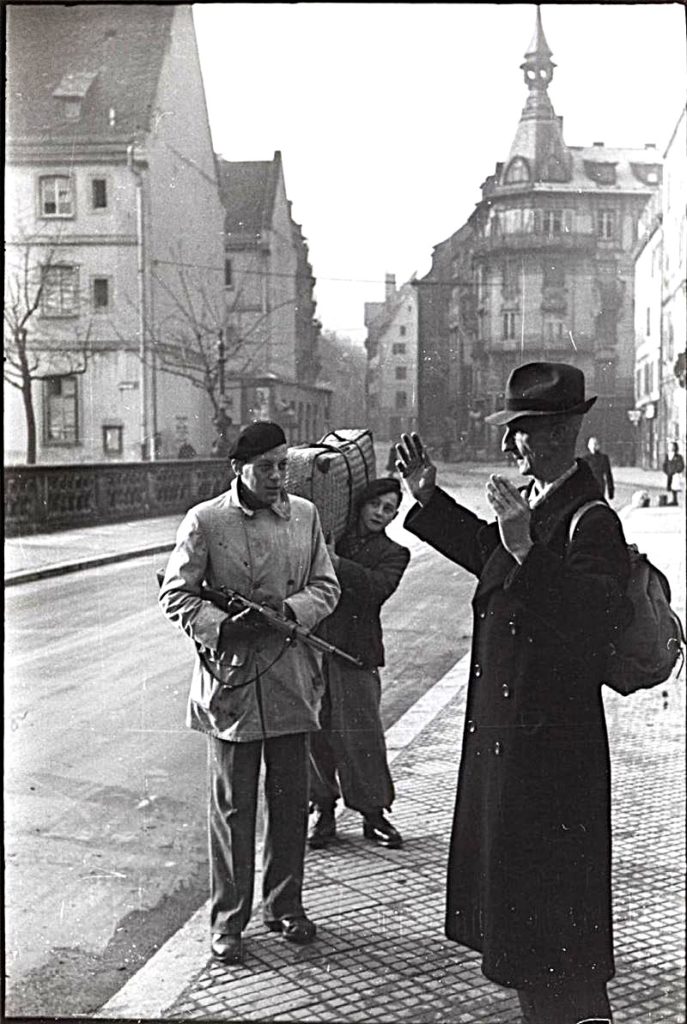

“Chaque vie est une succession de bifurcations, plus ou moins nettement visibles, qui dessinent devant nous une multitude d’itinéraires virtuels conduisant à des existences parallèles que nous ne connaîtrons pas … et où se seraient révélées peut-être d’autres personnalités potentielles que nous portons en nous et qui nous demeurent à jamais dissimulées.” J’ai sélectionné cette photo d’Henri Cartier-Bresson, prise en 1944 lors de la Libération, pour illustrer le propos de Pierre Bayard (1954 -) : quelles bifurcations ont prises les deux personnages pour se retrouver dans cette situation ? Celui qui lève les mains, avec son sac à dos et son élégant manteau, a-t-il trafiqué ou trahi ? Et celui qui pointe son arme, de quand date son engagement et quels risques a-t-il encourus ? La guerre crée une situation exceptionnelle qui amène chaque individu à se positionner, à s’orienter dans le chaos. Et le propos de Pierre Bayard, dans son livre intitulé “Aurais-je été résistant ou bourreau ?”, est de déterminer comment les choix ont pu se faire dans le contexte exceptionnel de la seconde guerre mondiale.

Pierre Bayard, normalien, professeur de littérature française et psychanalyste, reprend les conclusions des expériences de Stanley Milgram sur la soumission à l’autorité, réalisées au début des années soixante, qui établirent la difficulté à transgresser les ordres donnés par une autorité que l’on tient pour légitime, que l’on admire. Il s’appuie également sur les travaux de Christopher Browning et sa passionnante enquête sur le 101e bataillon de réserve de la police allemande (“Des hommes ordinaires” , 1994). Comment des réservistes, bons pères de familles pour la plupart, non fanatisés, ont-ils pu massacrer des populations civiles sur le front de l’Est ? Quelle conduite adoptent les soldats, des “gens ordinaires” peu de temps auparavant, quand leurs officiers leur commandent d’exécuter des civils juifs, 83 000 personnes, tout âge confondu ? Devant l’horreur des massacres, chacun des bourreaux est horrifié et ressent qu’il enfreint une “loi intérieure” mais seule une minorité essaie de s’y soustraire. S’opposer à un ordre en temps de guerre est risqué, se marginaliser au sein d’un groupe restreint dans un environnement étranger et hostile apparait comme un choix impossible. Dès lors, les soldats s’efforcent de ne plus penser par eux-mêmes, ils “exécutent” …

Pierre Bayard rappelle néanmoins qu’il y a des individus qui résistent aux ordres qui leur sont donnés, au pouvoir totalitaire qui dicte sa loi et les opprime. Des “figures de proues” comme Daniel Cordier, les protestants du Chambon-sur-Lignon, les résistants allemands de la “Rose Blanche” ou encore Milena Jesenska. Quelles caractéristiques les distinguent de leurs contemporains ? Pour Pierre Bayard, alors même qu’ils mesurent pleinement les risques encourus, ils considèrent qu’ils ne peuvent faire autrement. “C’est une certaine image de soi qui se situe au coeur de l’engagement” écrit-il. Ce qui prime pour eux, c’est la volonté d’aider les autres. Cet altruisme nourrit une capacité à désobéir, l’emporte sur la peur et leur évite une “déchirure intérieure”.

Et Bayard de préciser en citant le philosophe français Michel Terestchenko (1954 – ) : “c’est le propre d’un moi fortement structuré par une vigoureuse “ossature” morale intérieure, animé de puissantes convictions personnelles, de pouvoir opposer la résistance de sa liberté inaliénable, malgré la peur, les privations, les angoisses, les risques, et aussi la considération de l’intérêt bien compris, à l’oppression qui transforme le plus grand nombre en une masse asservie”.