James Nachtwey (1948 – ) est l’un des plus grands photojournalistes actuels. Né à Syracuse dans l’état de New-York, il est diplômé en Art et en Sciences Politiques d’une université américaine réputée, l’université de Darthmouth. Il a couvert tous les conflits depuis plus de quarante ans, tous les lieux où la souffrance et la détresse pouvaient ou devaient nous interpeller. Les prix les plus prestigieux lui ont été décernés, certains à plusieurs reprises (World Press, Robert Capa Gold Medal, Prix Bayeux des correspondants de guerre).

Christian Frei, un réalisateur suisse, lui a consacré un documentaire passionnant, “War Photographer” (2001). Nous voyons Nachtwey prendre son temps pour multiplier les clichés sur un théâtre de guerre au Kosowo, en pleine Intifada à Ramallah ou dans une mine de souffre à ciel ouvert en Indonésie. Dans des conditions difficiles, sinon épouvantables, il prend le temps nécessaire pour trouver le bon angle, capter la lumière. Ses gestes sont lents, la concentration est extrême, la recherche de la perfection évidente. Il photographie la détresse d’une famille à laquelle des hommes viennent de remettre un corps, celui d’un fils et d’un frère, tout juste exhumé d’un champ. Au plus près de l’action, comme le préconisait Capa, Nachtwey photographie les visages défigurés par la douleur, les corps qui s’affaissent sous l’émotion. “J’essaie d’être le plus discret possible” plaide-t-il pour faire accepter sa présence et ses rafales de photo.

Quand il a décidé d’embrasser une carrière de photojournaliste, sa motivation était de témoigner et de montrer au monde la souffrance que beaucoup préférait ignorer. La guerre du Vietnam, dit-il, avait été pour lui une révélation en montrant de manière crue ce que les leaders politiques et militaires taisaient. Une vocation de “moine-photographe” était née qui allait amener Natchwey à vivre le pire, les famines en Afrique, les révoltes et les guerres civiles un peu partout. Le prix à payer était une vie solitaire, qui convenait certainement à cet introverti et lui évitait de devoir expliquer et partager ce qu’il avait vu, enduré, avalé.

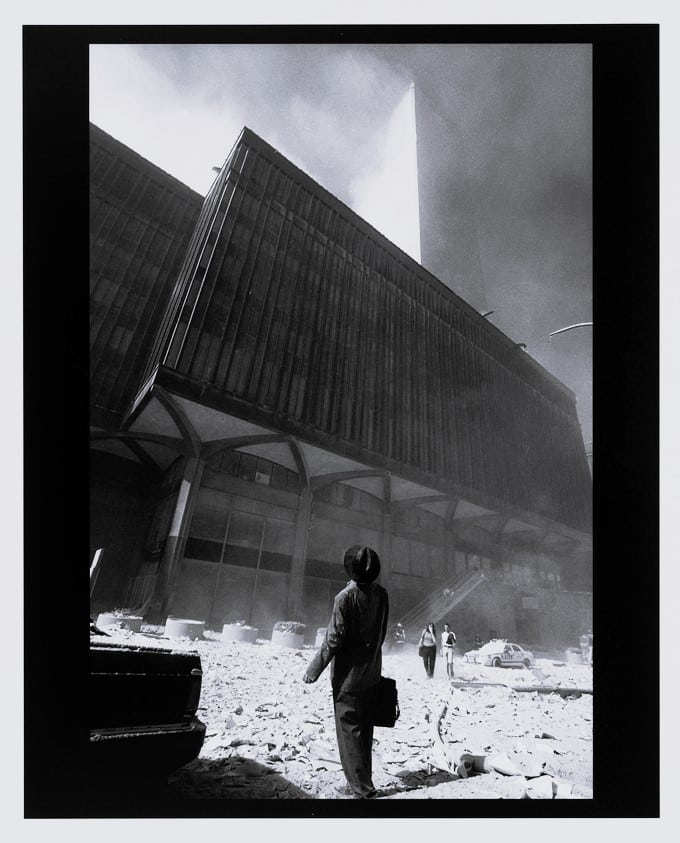

James Nachtwey raconte à Michel Guérin (“Le Monde” du 11/09/02) dans quelles conditions il a pu prendre des photos le 11 Septembre 2001 : “Je prépare du café lorsque j’entends un bruit métallique, comme si quelque chose percutait le toit. Je regarde par la fenêtre : une fumée noire s’échappe de la tour sud. Alors que je rassemble mes appareils, la tour nord brûle à son tour. J’avance à travers la foule qui fuit et je commence à photographier les blessés. Au moment où je cadre la tour sud et la croix d’une église voisine, au premier plan, le gratte-ciel s’écroule. Les blocs de métal qui tombent autour de moi semblent flotter dans l’espace, comme dans un film au ralenti. Je pense avoir tout mon temps pour photographier. Jusqu’au moment où je réalise que je vais être happé, et trouve refuge derrière un immeuble. Pour photographier les restes de la tour effondrée au sol, je me fraye un chemin à travers la fumée et m’approche de ce qui ressemble au tournage d’un film de science-fiction sur l’Apocalypse… Le squelette d’un des gratte-ciel les plus imposants au monde gît tordu sur la chaussée. Alors que je prends des photos, j’entends un bruit de cascade au-dessus de ma tête. Je lève les yeux et je vois la tour nord qui tombe droit sur moi. En une fraction de seconde, je réalise que je tiens une vision magnifique mais que si je lève mon appareil ne serait-ce qu’un instant, je ne survivrai pas. »

Il trouvera refuge dans la cage de l’ascenseur d’un hôtel, en réchappera de justesse car ceux restés dans le hall ne survivront pas. Il confiera un an plus tard au journaliste qui l’interroge :“Je vois encore le gratte-ciel tomber sur ma tête. C’est une vision à laquelle peu de gens ont survécu. C’était une avalanche de verre et d’acier, de béton et de cendres. C’était une avalanche de l’histoire. »