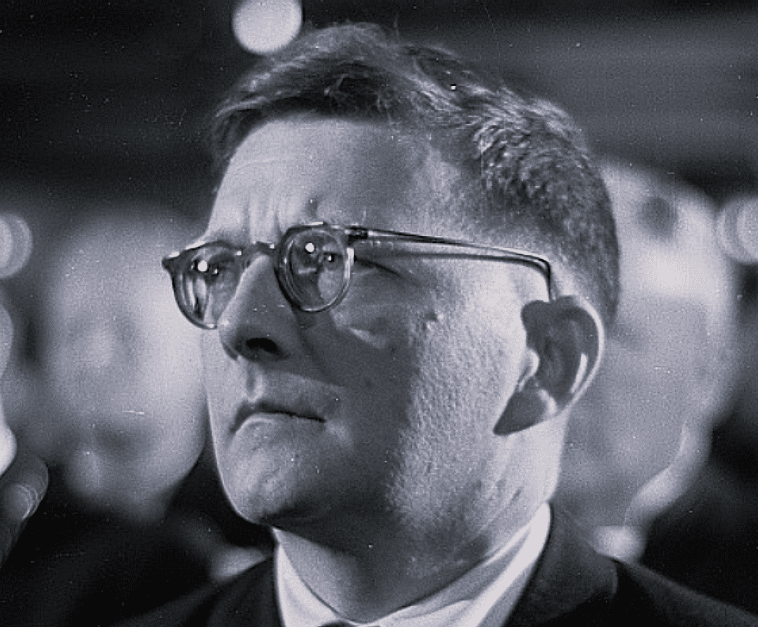

Chostakovitch (1906 – 1975) écrivit la huitième de ses symphonies quelques mois après l’arrêt des combats à Stalingrad, durant l’été 1943. Le pouvoir soviétique baptisa aussitôt cette oeuvre de “Symphonie de Stalingrad“. En sa qualité de compositeur officiel, il était difficile pour Chostakovitch de s’y opposer. Des spécialistes avancent que la souffrance exprimée dans cette pièce trouve également sa source dans les purges staliniennes des années 30. Chostakovitch fut toute sa vie écartelé entre ses aspirations artistiques et la pression exercée sur lui par la dictature communiste. Accusé d’être un ennemi du peuple en 1936, il échappa de peu à la déportation. Certains de ses proches, écrivains ou musiciens, furent exécutés. Cette période le hantera toute son existence : “l’attente de l’exécution est un des thèmes qui m’ont torturé toute la vie” confiera t-il à son biographe, le musicologue russe Solomon Volkov.

A partir de 1937, il se plia aux oukases du régime stalinien et effectua, peu à peu, un retour en grâce. En 1942, sa Symphonie no 7 “Leningrad ” eut un retentissement international. La symphonie no 8 sera, pour beaucoup, son chef d’oeuvre.

J’ai découvert cette symphonie par l’intermédiaire d’un écrivain japonais, Akira Mizubayashi, en l’écoutant un soir parler de ses deux passions, la langue française et la musique. A la langue française, il a consacré un livre très intéressant, “Une langue venue d’ailleurs” (2011) dans lequel il explique comment il est tombé amoureux d’une langue “exotique” qui a changé le cours de sa vie. La musique, elle, imprègne son oeuvre littéraire, notamment la suite romanesque qui comprend “Âme brisée” (1019), “Reine de coeur” (2022) et “Suite inoubliable” (2023).

Dans la dernière partie de “Reine de coeur“, Mizubayashi nous emmène au théâtre des Champs Elysées assister à une représentation de la Symphonie no 8 ou, pour les initiés, l’opus 65 de Chostakovitch.

La lecture de ces pages en écoutant la symphonie reste une expérience incroyable.

Premier mouvement, Adagio : “une vaste fresque de la guerre – la guerre comme théâtre de violences extrêmes aussi bien que comme origine traumatique des douleurs dévastatrices éprouvées par les soldats (…) la musique s’intensifia, s’amplifia, s’embrasa même avec la participation de plus en plus nombreuse d’instruments y compris les percussions – les timbales, la caisse claire, la grosse caisse, le xylophone -, comme si tout l’orchestre explosait, comme si la musique était devenue un gigantesque champ de bataille avec toutes sortes de bruits réels et imaginaires : bruits d’armes à feu, bruits d’artillerie, bruits d’avions de combat, bruits de soldats qui vont de l’avant et s’entretuent et, enfin et surtout, bruits assourdissants provenant des cauchemars de tous les combattants survivants (…) Le cor anglais fit une intervention tout à fait impressionnante par sa durée et son caractère solo : on entendait, dans le tremblement du temps qui semblait s’étirer à l’infini, un chant sanglotant traduisant l’état de déréliction désespérante du soldat.”

Second mouvement, Allegretto : “d’un coup, une marche imposante démarra. Un changement d’atmosphère remarquable. Fondée pratiquement d’un bout à l’autre sur une mesure à pulsation binaire, la musique du deuxième mouvement se déploya comme pour évoquer tout un régiment composé de plusieurs bataillons (…) ils écrasaient et éliminaient tout ce qui se trouvait sur leur chemin. Ils combattaient les ennemis; ils les abattaient, les mutilaient, les capturaient, les torturaient. Et à la fin, on entendit, sur un fond de hurlements terribles des bois, semblables à des cris d’agonisants, trois grands coups de timbales, mortels, fortissimo.”

Troisième mouvement, Allegro non troppo : “la musique fonçait à une allure folle; le martèlement obsessionnel finit par envahir tout l’orchestre et aboutit à un déluge de sons sauvages comme des cris de désespoir émanant d’une gueule ouverte figurée par les cordes, les cuivres et les bois, un déluge sur lequel se découpaient clairement d’innombrables et furieux coups de timbales comme des battements de coeur qui ne cessent de frapper fort et vite jusqu’à la crise cardiaque fatale ...”

Quatrième mouvement, Largo : “après deux déflagrations orchestrales accompagnées d’étourdissants coups de tam-tam, le thème posé par l’ensemble des cordes, des cuivres et des bois graves allait se transformer en passacaille, c’est-à-dire en une longue série de douze variations qui était, dans une tonalité sombre et recueillie, comme un requiem dédié aux victimes des désastres de la guerre.”

Cinquième mouvement, Allegretto : “la tonalité passait, en vertu de quelques petites notes jouées par trois clarinettes, à l’ut majeur comme si, brusquement, une éblouissante flèche de lumière perçait le ciel d’hiver couvert de nuages noirs ou comme si un voyageur égaré dans un désert trouvait providentiellement une oasis verdoyante (…) C’était une longue et bouleversante prière d’une profonde quiétude, une prière universelle sans dieu, sans prophètes, sans religion, sans frontières, prière ardente sans paroles des âmes errantes qui revenaient de loin ce soir-là, de très loin, de leur vie anéantie, de leur passé radieux férocement englouti dans les ténèbres.“