Il y a près d’une vingtaine d’années, nous sommes allés en famille à Concord, Massachusetts, où nous avons visité la cabane d’Henry David Thoreau (1817-1862) avant de cheminer autour de l’étang de Walden … Je m’acquittais ainsi d’une dette envers cet écrivain américain qui m’avait conforté dans l’idée que la marche au milieu des arbres était un exercice indispensable, régénérateur et refondateur.

La renommée de Thoreau doit beaucoup à son ouvrage “Walden ou la vie dans les bois”, publié en 1854. Dans cet essai, il proclame son amour de la nature sauvage et prône la “pauvreté volontaire”, l’élimination du superflu, le rejet de la ville et du progrès, dénonce la tyrannie des institutions et de la majorité. Parce qu’il refuse de payer un impôt pour financer une guerre qu’il condamne, il passera une nuit en prison et certains en feront plus tard le chantre de la “désobéissance civile”. Pour Thoreau, il s’agissait avant tout de ne pas méconnaître les injonctions de sa conscience, d’affirmer le primat de l’individu sur les choix collectifs. Avec le risque de proférer beaucoup de sermons, de nourrir une intolérance qui inspire, de nos jours, certains contempteurs de la société moderne.

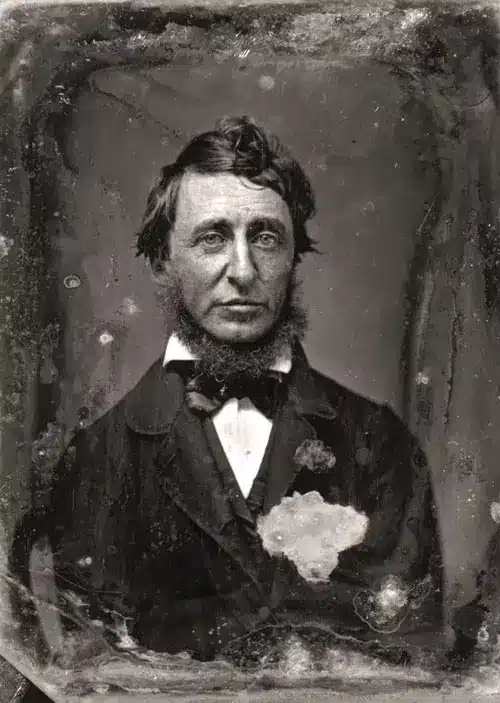

Au Thoreau “doctrinaire”, je préfère le Thoreau “flâneur excentrique” qui parcourt les marais et les bois, prend le temps d’observer les feuilles et la ponte des grenouilles : “je m’en allai dans les bois parce que je souhaitais vivre délibérément, ne faire face qu’aux faits essentiels de la vie, et voir si je ne pouvais pas apprendre ce qu’elle avait à enseigner, et non découvrir, quand je viendrais à mourir, que je n’avais pas vécu”. Après avoir étudié à Harvard, notre homme enseigne comme instituteur à Concord, crée avec son frère une école développant l’auto-instruction. Puis il enchaîne des petits boulots qui lui permettent de lire et d’écrire, de se promener tous les jours. Attention, Thoreau n’est pas le Rousseau de la Nouvelle-Angleterre : si la contemplation de la nature sauvage le transcende (il est un disciple du philosophe Emerson, théoricien du Transcendantalisme ou la recherche du divin qui se cache dans la nature) et si la marche lui permet de méditer, il ne se perd pas dans des rêveries. Au contraire, c’est en naturaliste, en prise avec le réel, qu’il analyse et classe tout ce qu’il est en mesure d’observer, afin d’établir des correspondances entre le monde physique et celui de l’esprit.

En 1846, il s’éloigne de Concord où il vit à la lisière de la nature, jamais très loin de ses livres et de sa communauté. Il emprunte le train pour Portland (Maine) où il retrouve son cousin et deux de ses associés dans le commerce du bois. Les quatre hommes remontent la Penobscot River avec McCauslin, l’ écossais qui les guidera pendant deux semaines au travers de la forêt “ininterrompue” du Maine, jusqu’au mont Katahdin, deuxième sommet le plus haut de Nouvelle-Angleterre. Dans “Ktaadn et les Forêts du Maine”, nous les accompagnons dans un retour à la vie sauvage où “ondule encore la forêt vierge du Nouveau Monde” découverte par les premiers explorateurs français. Ce récit de voyage, genre littéraire très en vogue à l’époque, nous apprend mille choses essentielles : les clés pour la construction d’une cabane en rondins, comment graisser ses bottes avec du beurre, pourquoi les draveurs ne glissent pas des rondins qu’ils convoient sur la rivière… Nous naviguons sur un “batteau” (sic), mi-canoë mi-barge, avec un batelier qui pilote “à la perche”, nous croisons quelques bûcherons bourrus et des indiens partis chasser, nous traversons un lac sous le regard attentif d’un couple de pygargue à tête blanche au sommet d’un pin dominant. Et nous succombons, comme Thoreau, au charme de cette forêt inviolée qui nous incite à percevoir le monde de façon plus juste : “Voilà donc comment un homme se devra de vivre au seuil de la nature sauvage, sur la rivière indienne Millinocket, dans un nouveau monde, en ayant une flûte pour en jouer le soir, tandis que les airs qu’il interprète résonnent jusqu’aux étoiles, au milieu des hurlements de loups : vivre, pour ainsi dire, à l’ère primitive du monde, tel un homme primitif”.