Louis Stettner (1922 – 2016) est né à Brooklyn au sein d’une famille juive émigrée de Bucovine (aujourd’hui en Ukraine). Il s’initie à la photographie à l’âge de seize ans, contemple au Met les tirages des grands maîtres comme Alfred Stiegliz ou Paul Strand. Il prend des cours à la Photo League, une association new-yorkaise de photographes de sensibilité de gauche qui promeut l’oeuvre de Lewis Hine, l’homme qui a dénoncé le travail des enfants au début du siècle. Stettner restera toute sa vie un photographe engagé.

Il s’engage en 1942 comme photographe militaire et rejoint la Nouvelle-Guinée puis les Philippines. Il arrive à Hiroshima trois semaines après la destruction de la ville par la bombe atomique. Les horreurs de la guerre n’entament pas sa foi en l’être humain, son espérance dans la fraternité entre les hommes. Il va, à son retour, se centrer sur la vie quotidienne des plus humbles, même dans le cadre le plus banal, les saisissant par exemple dans le métro mais sans dissimuler son Rolleiflex. Cette “approche empathique” (Virginie Chardin, “Le Monde de Louis Stettner”, 2025) caractérisera l’ensemble de son oeuvre.

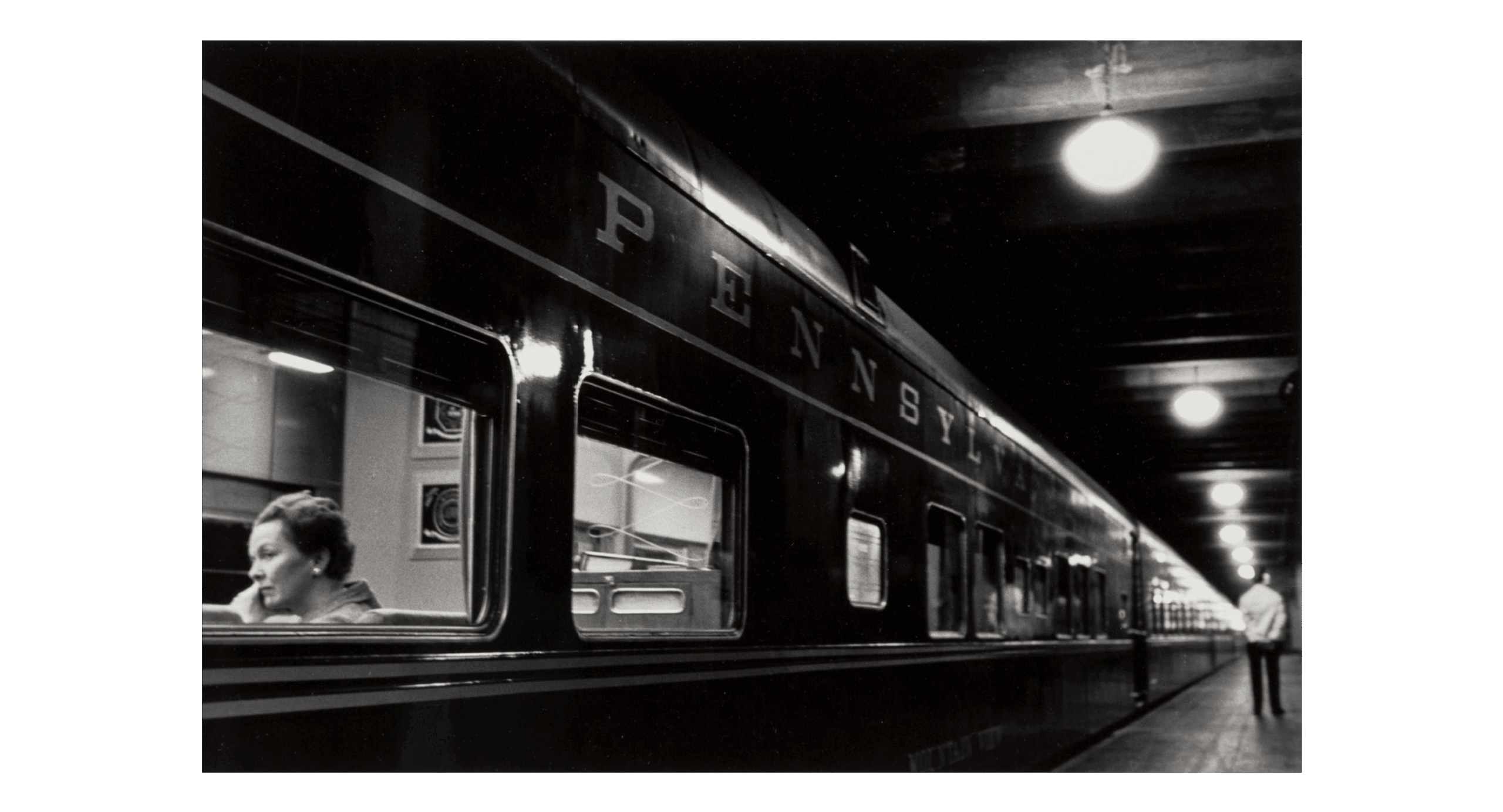

En 1947, il prend contact avec Willy Ronnis et débarque à Paris. Ronnis le met en relation avec de jeunes talents prometteurs comme Robert Doisneau, René-Jacques ou Edouard Boubat. Stettner trouve immédiatement ses marques avec ces adeptes de la “photographie humaniste” à la française. S’il fréquente la rive gauche et ses artistes, c’est dans les quartiers populaires et la banlieue qu’il transporte sa chambre noire à trépied. “Il choisit les maisons d’habitation les plus grises, les plus vulgaires, ni belles ni laides, ni plaisantes, ni sinistres, les saisit sous les angles les plus convenus, les enserre dans un réseau de lignes verticales et horizontales avec la rectitude et le sérieux d’un géomètre” écrit Brassai dans un portfolio sorti en 1949. Une rectitude géométrique que l’on retrouve dans la photo de “Penn Station” que j’ai retenue.

Il souhaite rester fidèle à sa ligne artistique qui l’amène à rejeter les effets faciles. Un positionnement peu compatible avec les commandes alimentaires des journaux. Les ventes de ses livres ne rapportent pas grand chose. Il regagne New-York en 1952.

Sa carrière va alors prendre son envol, notamment avec la “Brooklyn Promenade” (1954) qui illustre notre page de “Septembre”. Toujours la même rigueur géométrique avec des lignes qui tranchent (le banc, la rambarde, la skyline), la plus importante étant celle qui sépare le promeneur relâché de la grande ville trépidante.

En 1958, Stettner réalise une série sur Pennsylvania Station, plus connue sous le nom de Penn Station. Il s’agit de la gare ferroviaire historique de New-York, construire en 1910 dans le Midtown de Manhattan. La structure supérieure principale est considérée comme un chef d’oeuvre du style Beaux -Arts. Elle sera pourtant détruire en 1963. C’est dans une gare désormais fantôme que Stettner nous entraîne.

Il capture un marin somnolent dans son wagon, une femme élégante avec des gants blancs derrière une vitre embuée, des messieurs sérieux, échappés de leurs bureaux et absorbés dans la lecture de leur journal, une petite fille qui saute à cloche-pied sur des ronds de lumière. L’acier des locomotives Pullman joufflues luit sous la lumière des quais, l’arrière plan reste tapi dans l’obscurité, le flou de la prise de vue absorbe les ombres d’un monde éphémère. J’entends Miles Davis et sa trompette à la sonorité si particulière.

Terminons avec notre passagère solitaire, puisque l’on ne voit qu’elle dans cette composition magistrale, avec des lignes de fuite butant sur celui qui, en veste immaculée, finira par donner le départ. Elle me semble figée dans son intimité, mélancolique. A quoi songe-t-elle ? Qui est-elle ? Imaginons que James Salter puisse nous en dire davantage sur elle (les extraits qui suivent sont tirés de son roman, “Un bonheur parfait” (1975), chroniqué ce mois-ci).

Elle “vivait ses dernières années de jeunesse. Elle était comme un bon dîner laissé sur la table pendant la nuit. Elle était somptueuse, mais les invités étaient partis. Désormais ses joues tremblotaient quand elle marchait”.

“Sous un certain éclairage, dans le cadre adéquat, avec les vêtements appropriés, un beau manteau… oui, et elle avait le sourire, c’était tout ce qui lui restait de sa jeunesse, il lui appartenait à elle, elle l’aurait toujours, de la même façon qu’on n’oublie pas comment nager.”

“Elle s’apercevait dans la glace. La lumière était douce. un grain de beauté situé sur sa joue avait foncé. Ses rides avaient pris une forme définitive. Incontestablement, elle avait l’air plus vieille : cet âge où l’on vous admire sans vous aimer. Tel un pèlerin, elle avait dépassé la vanité, les pages de magazine et même l’envie de parvenir à un pays plus vaste, plus tranquille. Telle une voyageuse, elle pouvait raconter beaucoup de choses ; et en taire tout autant.”

Encore quelques instants et le train s’ébranlerait pour Washington ou la Californie, l’éloignerait d’“une vie vide, comme un lendemain matin”. Elle appuierait son front contre la vitre froide et contemplerait des “villes qui passent en flottant dans l’obscurité“.