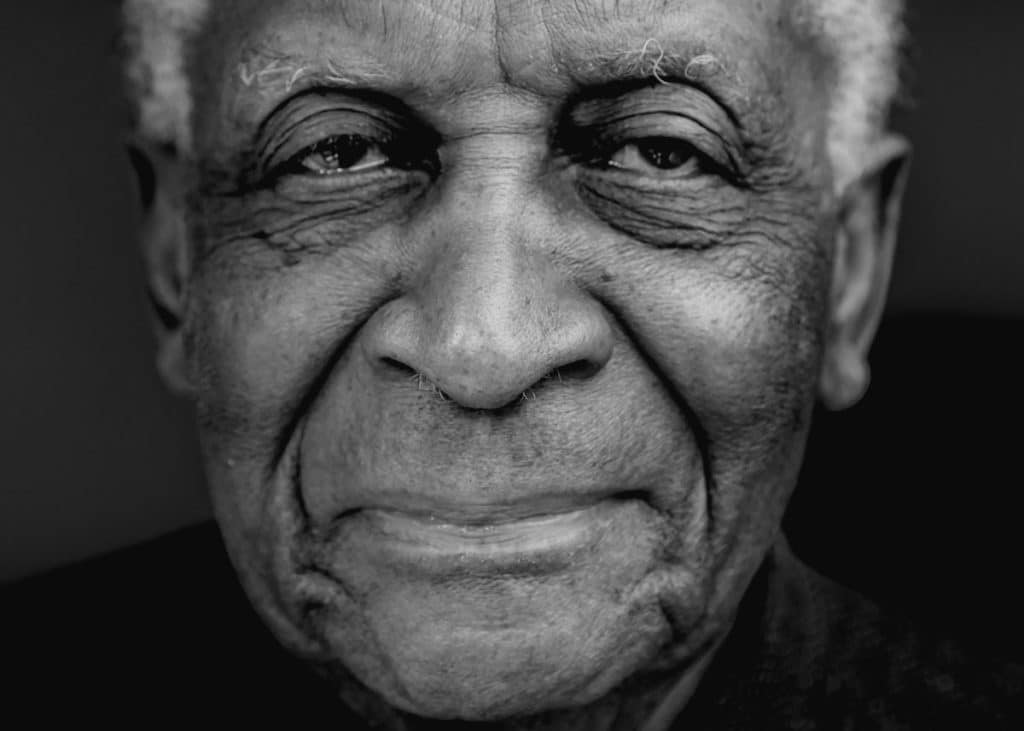

Dans un entretien avec la radio-télévision danoise réalisé en 1997, Abdullah Ibrahim (1934 – ) confiait : “Nombre de mes amis d’enfance sont morts. Sous les balles de la police ou en prison. D’autres sont décédés très jeunes à cause de la maladie. J’ai commis presque tous les pêchés, excepté le meurtre : le vol, la perversion sexuelle, la drogue, l’alcool. Je remercie Allah de m’avoir aidé à m’en sortir. Mon père, d’origine sotho, a été tué, quand j’avais quatre ans. A dix ans, j’ai assisté pour la première fois à un meurtre. J’ai vu quelqu’un égorger un type. En Afrique du Sud, nous avons grandi dans une violence quotidienne. J’ai pu traverser ces tourmentes. Mûrir et acquérir une sérénité correspond à une prise de conscience. Le mouvement a sauvé ceux d’entre nous qui venons du royaume de la colère.”

La musique d’Abdullah Ibrahim me fascine, notamment parce qu’elle retrace une quête, un chemin vers la sérénité.

Au départ, au milieu des années 50, il y a Cape Town et ses townships, sa “violence quotidienne“. Celui qui s’appelle alors Dollar Brand capte avec sa bande de musiciens toutes les influences du melting pot local : les musiques africaines, malaisiennes, indiennes ou chinoises, les chansons anglaises, la ferveur collective du carnaval. Il ajoute à cela du boogie woogie et du piano stride, du jazz et du blues, toutes des musiques qui partagent des racines africaines. Ce patchwork sera sa marque jusqu’à aujourd’hui.

Une marque qu’il va affirmer quand il lui faut quitter l’Afrique du Sud de l’apartheid en 1962. Il mène alors une vie de nomade en France, au Danemark, à New-York. Il expérimente : il joue de plusieurs instruments (du piano, mais aussi du saxophone, de la flûte, des percussions), seul ou à plusieurs. Sans dévier de ses fondements.

Car Dollar Brand a deux maîtres : Duke Ellington, qu’il considère comme “le vieil homme sage du village” et qui a toujours privilégié une musique populaire, et Thelonious Monk, qui lui inspire une approche percussive du piano, la maîtrise des silences, l’opposition de lignes mélodiques. Tout au long de sa carrière, Dollar Brand reprendra des thèmes d’Ellington et de Monk en y apportant sa richesse africaine : des mélopées, des pulsations rythmiques qui incitent à la danse, de longs déroulements de percussions et de cuivres qui mènent à la transe.

En 1968, Dollar Brand se convertit à l’islam : il devient alors Abdullah Ibrahim. La spiritualité était déjà une dimension majeure dans sa musique. Un héritage familial sans doute : sa mère chantait à l’église, accompagnée par sa grand-mère au piano. Mais surtout un besoin de paix intérieure comme il l’indique dans l’interview de 1997. Les morceaux d’Abdullah Ibrahim vont de plus en plus proposer ce qu’Alex Duthil appelle “une mise en son d’envoûtement” (Jazzman, mai 1999), des odes où sa sensualité d’expatrié africain s’exprime.

Abdullah Ibrahim rentre en Afrique du Sud en 1973. Engagé avec l’ANC (African National Congress de Nelson Mandela) de longue date et fort d’une stature internationale, il milite ouvertement pour la fin de l’apartheid. Il retrouve un pays traumatisé. Il lui offre comme thérapie une musique apaisée. Ses derniers albums sont souvent en solo, ce sont tous des appels à la méditation.

Abdullah Ibrahim est devenu à son tour “le vieil homme sage du village”.

L’album “African Magic” (2002) est pour moi la quintessence du style d’Abdullah Ibrahim et la meilleure introduction à l’oeuvre de cet artiste. Sur une île déserte et à défaut de ballon de volley, c’est le CD que j’emporterai.

Pour une approche plus large, voici une sélection de quinze titres piochés dans quinze albums (classés par ordre chronologique) :