Le grand historien Marc Bloch avait demandé que l’on inscrive sur sa tombe “Dilexit veritatem” (“J’ai chéri la vérité“). Un autre grand historien, américain celui-là, a partagé la même mission : traquer la vérité pour démasquer la propagande, la légende ou encore le faux alibi. Bloch s’était attaqué à “l’étrange défaite” de Juin 40, Howard Zinn (1922 – 2010) entreprit dans son libre “The Bomb” de pourfendre les bombardements aériens, de la seconde guerre mondiale et des conflits postérieurs.

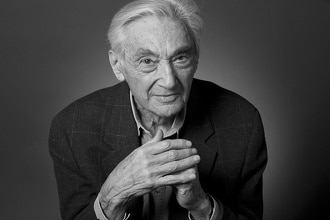

Historien et politologue renommé, acteur de premier plan de la Gauche américaine, son “Histoire Populaire des Etats-Unis” (1980) est considérée Outre-Atlantique comme une référence incontournable. En écrivant “the Bomb“, Zinn revient sur son expérience personnelle de navigateur à bord d’un B17 et plus précisément, sur un épisode qui n’a cessé de le hanter, sa participation au bombardement de la ville de Royan entre le 14 et le 16 Avril 1945. Trois semaines avant la capitulation de l’Allemagne, plus de 1000 bombardiers déversèrent des bombes incendiaires et des bombes de destruction de 900 kilos sur une poche de résistance allemande. A 7500 mètres d’altitude, Zinn largue ses bombes sur une zone où il est impossible de toucher les installations militaires sans frapper les civils : “je me souviens parfaitement d’avoir vu, du haut du ciel, les bombes exploser dans la ville, s’embrasant telles des allumettes dans le brouillard. J’étais totalement inconscient de la tragédie humaine qui se déroulait en bas“. A quels impératifs militaires cette opération répondait-elle, s’interroge Zinn ? La France était quasiment libérée, les alliés avaient franchi le Rhin et pris possession de vastes secteurs en Allemagne. La garnison allemande attendait pour se rendre la fin de la guerre qu’elle savait imminente. Rien qui ne légitime aux yeux de Zinn une armada de 1150 Flying Fortress et Liberators pour pilonner 30 000 allemands au sud de Bordeaux. Il relève que pour la première fois, l’Armée utilisait une nouvelle substance inflammable, de l’essence gélifiée, le napalm. Le prix à payer pour ce test “grandeur nature” pouvait-il être la destruction d’une ville et un nombre de victimes civiles estimé à un millier ?

Et Zinn d’élargir son indignation : “peut-on justifier les atrocités que les bombardements massifs caractéristiques des guerres modernes infligent à des centaines de milliers d’êtres humains par des “nécessités” d’ordre militaire, stratégique ou politique ?”. Il rappelle l’indignation générale quand les fascistes n’hésitèrent pas à bombarder de manière aveugle les civils : bombardements italiens en Ethiopie (1935), japonais sur Shanghai et Nankin (1937), allemands sur Guernica (1937) ou sur Coventry au début de la seconde guerre mondiale. Il s’indigne de la décision prise par les alliés lors de la “Conférence de Casablanca” en Janvier 1943, de “saper le moral des allemands” en déversant sur les populations civiles une pluie de bombes. Des raids de milliers d’avions ciblèrent Cologne, Essen, Francfort, Hambourg et enfin Dresde en Février 45 où entre 35 000 et 100 000 civils périrent dans les flammes. Le paroxysme est atteint avec Hiroshima (140 000 victimes le 6 Août 1945) et Nagasaki (le 9 Août 1945 avec 70 000 victimes), deux villes choisies en raison de leur forte densité de population. Pour Truman, il s’agissait d’éviter un demi-million de pertes américaines pour conquérir les dernières îles et envahir le Japon (Churchill avança le chiffre d’un million). Les historiens avancent aujourd’hui le chiffre de 50 000 pertes potentielles pour ces opérations et considèrent qu’une invasion n’était pas nécessaire, les japonais étant sur le point de capituler. Zinn pointe enfin que les deux bombes utilisaient des matières fissiles différentes, l’uranium et le plutonium, et que là encore un test “grandeur nature” permettait de vérifier un certain nombre de données et d’affirmer, aux yeux du monde entier, la puissance technologique des Etats-Unis d’Amérique.

Et il conclut : “Nous pourrions refuser le dogme, universellement invoqué pour justifier la guerre, voulant que la violence de masse soit acceptable si elle sert une “noble cause” car, malgré la lenteur de notre apprentissage, nous devrions maintenant savoir que l’horreur des moyens est toujours certaine, tandis que la pertinence des fins ne l’est jamais”.